Esta vivienda la vi dando un paseo por el casco histórico de Córdoba. Está en la plaza de Jerónimo Páez, la misma plaza donde se encuentra el Museo Arqueológico (antiguo palacio de los Páez de Castillejo) y la estatua de Lucano, el famoso dramaturgo cordobés.

El palacio ha pertenecido a familias cordobesas muy importantes, entre ellas los duques de Medina Sidonia. Su origen es probablemente anterior, del siglo X y sefardí según inscripciones halladas en los muros originales que aún se conservan, que reproducían versos sagrados. En 1968 fue adquirida por un judío sefardí que había visitado fortuitamente Córdoba y quedó fascinado con la ciudad.

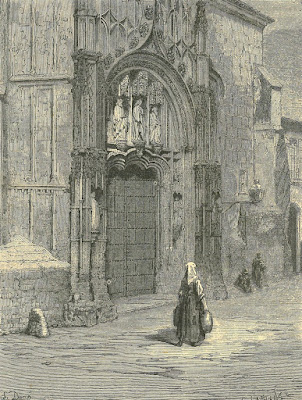

Destaca el impresionante portón, cerrado a cal y canto, que invita a imaginar las majestuosas dependencias del palacio. Dos cipreses se pueden ver desde fuera decorando el patio interior. Todo esto contribuye a considerarla una de las más bellas casas señoriales de la ciudad.

Ha estado vinculada a linajes como los Sousa, los Haro, los Armenta y los Cárdenas. Sin embargo, sus lazos se remontan a la medieval familia real castellana. Los documentos más antiguos sobre su origen datan del siglo XIII, en una casa de donación del 24 de julio de 1237, donde Fernando III, por medio de una Carta de Repartimiento, otorgó esta vivienda a Domingo Muñoz.

La vivienda fue reformada múltiples veces a lo largo de los siglos. De la época musulmana de Córdoba se conserva un adarve coronado de arquillos, restaurado bajo la dirección artística de González del Campo, el cual deslindó estas casas de los edificios adyacentes.

Durante la baja Edad Media, el maestro cantero Maesse Mohamed (que había construido los baños del Alcázar de los Reyes Cristianos) transformó en 1348 las dependencias convirtiéndolas en un palacio mudéjar y pasaron a conocerse como las casas del rey Enrique II porque en ellas nació el Infante Don Enrique, hijo bastardo del rey y de Juana de Sousa. Este infante fue el primer duque de Medina Sidonia y conde de Cabra, que murió en 1404 sin descendencia, pasando el palacio a poder de los Sousa, sus familiares maternos.

Después la vivienda fue vendida a los Haro y después a los Armenta, que volvieron a reformar el edificio. Sus últimos propietarios cordobeses fueron Enrique Merino y su esposa Josefina López, que abrieron la vivienda a la revista Remanso. También hay imágenes de 1962.

Actualmente pertenece a la familia Nahamias, hecho por el que se la conoce como la casa del judío en referencia a Elie J. Nahamias, empresario de éxito, judío y francés. A este, tras una corta visita, se le averió el coche a su paso por Córdoba. Un caballero se ofreció a servirles de guía a él y a su esposa por la ciudad. Encantados con ella, adquirieron varios inmuebles, entre ellos esta casa que usaron como segunda residencia vacacional. Elie Nahamias utilizó su tiempo libre (y su dinero) en estudiar la historia de los judíos sefardíes en España. Parece que recopiló mucha información y que pensaba darla a conocer, pero tras su muerte todo quedó olvidado.

La casa contiene varios patios, siendo el de entrada de 1627. En cuanto a la fachada principal, es de dos plantas con portada de 1636 con dos cuerpos. El escudo de armas que preside el balcón es el de los Armenta. En otra puerta que tiene la vivienda a otra calle se puede ver el escudo de la casa Medina Sidonia.

El edificio estuvo a punto de pasar a manos de Córdoba por voluntad de los Nahamias, pero todo quedó en una declaración de intenciones frustrada por los hijos de la pareja.

La primera vez que estuve en las cercanías de este edificio no me di ni cuenta porque está en una plaza preciosa en la que había un guitarrista tocando piezas de jazz. En frente está el Museo Arqueológico al que fui después. Tuvo que ser en la segunda ocasión y acompañado de un guía cuando me fijé en esta casa y conocí su historia.

Comprendo perfectamente que el judío se enamorara de Córdoba. A mi también me pasó. Porque Córdoba es así, a cada paso encuentras una maravilla con historia.

.webp)